Amazônia: liderança feminina cresce nas eleições de 2022. Conheça a trajetória de mulheres que se lançaram candidatas.

Vanda Ortega era uma criança que vivia na Aldeia Colônia, no Alto Rio Solimões, município de Amaturá (AM), fronteira com a Colômbia e o Peru. Era pequena de estatura, mas rápida e forte na rotina agrícola, o que lhe rendeu o apelido indígena de Tatu. É um costume de seu povo, os Witoto, nomear as crianças com características que eles reconhecem em animais. Ali não tinha escola, então ela aprendeu a ler e escrever com o pai na aldeia. Aos 10 anos seus pais decidiram deixar o território para que ela e os seis irmãos pudessem estudar. Sem dinheiro para comprar sapatos, a família conseguiu quatro pares doados e o jeito foi se organizar para poder frequentar as aulas. “O pai dividiu os filhos entre manhã e tarde para ter sapato para irmos para escola”, conta. Foi ali que uma trajetória de liderança começou.

Como uma organização jornalística sem fins lucrativos, dependemos de seu apoio para financiar o jornalismo que cobre assuntos subnotificados em todo o mundo. Doe qualquer quantia hoje para se tornar um Campeão Pulitzer Center e receba benefícios exclusivos!

Aos 16 anos, Vanda foi levada para Manaus para trabalhar como empregada doméstica e ganhar menos que um salário mínimo ao mês. Sofreu assédio moral e sexual, foi humilhada, a escola era refúgio e também treino para mobilizar muitas pessoas à sua volta.

A Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional garantem às crianças indígenas o acesso à educação – inclusive bilíngue em respeito às culturas dos povos originários – há mais de três décadas, mas a estruturação de escolas nas aldeias nos territórios é um desafio até hoje. Mudar isso é uma das principais motivações de Vanda, candidata à deputada federal de seu estado pela Rede Sustentabilidade nessas eleições.

O JOTA acompanhou um pouco de sua rotina de campanha eleitoral para entender mais sobre o que motiva mulheres indígenas a tentarem um cargo eletivo e o como ela e outras lideranças se articulam politicamente neste período de eleições.

“A grande virada de chave da minha vida foi alguém ter me falado sobre a universidade, que eu, como mulher indígena, poderia acessar a universidade. Então, a minha mãe me mandou o Rani [registro administrativo de nascimento indígena]. A gente nunca entendeu sobre o Rani, sobre ser Witoto”, comenta Vanda.

O Rani é usado para controle estatístico da Funai (Fundação Nacional do Índio). No caso de Vanda, serviu também para comprovar sua etnia e ajudá-la a acessar a universidade pública pela cota para indígenas.

O povo Witoto morava no Peru e Colômbia e foi amplamente perseguido e fugiu para o Brasil, onde foi acolhido pela Igreja Católica, conta Vanda. “Foi uma violência histórica vivenciada pelas minha bisavó, pela minha avó e pelo meu pai. Todo um silenciamento que a minha geração continuou sem entender porque que teria que negar a etnia. Eu não entendia porque eu não podia dizer que eu era Witoto”, conta. “Quando eu entro na universidade com esse documento, que diz que eu tenho um nome indígena, que eu faço parte de um clã originário Witoto. Eu comecei a pesquisar sobre o que era ser Witoto”, explica.

Vanda é auxiliar de enfermagem e professora. Um de seus trabalhos é resgatar sua cultura e ensinar para as crianças. Pelos seus estudos e trabalho com a cultura Witoto, ela foi eleita a representante do seu povo.

Durante a pandemia ela ajudou a montar uma unidade de saúde no Parque das Tribos, o bairro indígena de Manaus onde vivem 30 etnias diferentes. Pelo seu papel de liderança, ela foi a primeira amazonense a ser vacinada contra a Covid-19 e seu rosto foi estampado em capas de jornais de várias partes do mundo.

“São poucas as pessoas que direcionam as emendas parlamentares, recursos para que se efetivem as políticas já instituídas constitucionalmente no nosso país direcionadas para nossos povos, mas por ausência de representação essas políticas não são efetivadas. Precisamos de recursos públicos para construir escolas, postos de saúde”, defende Vanda.

“Meu tio morreu à espera de uma UTI aérea que nunca chegou ao território. Ele dizia que precisaria me candidatar, porque ele entendia que sem representação política, nós não teríamos escolas no território. Nós íamos continuar não assistidos”, explica Vanda sobre o que motivou a candidatura.

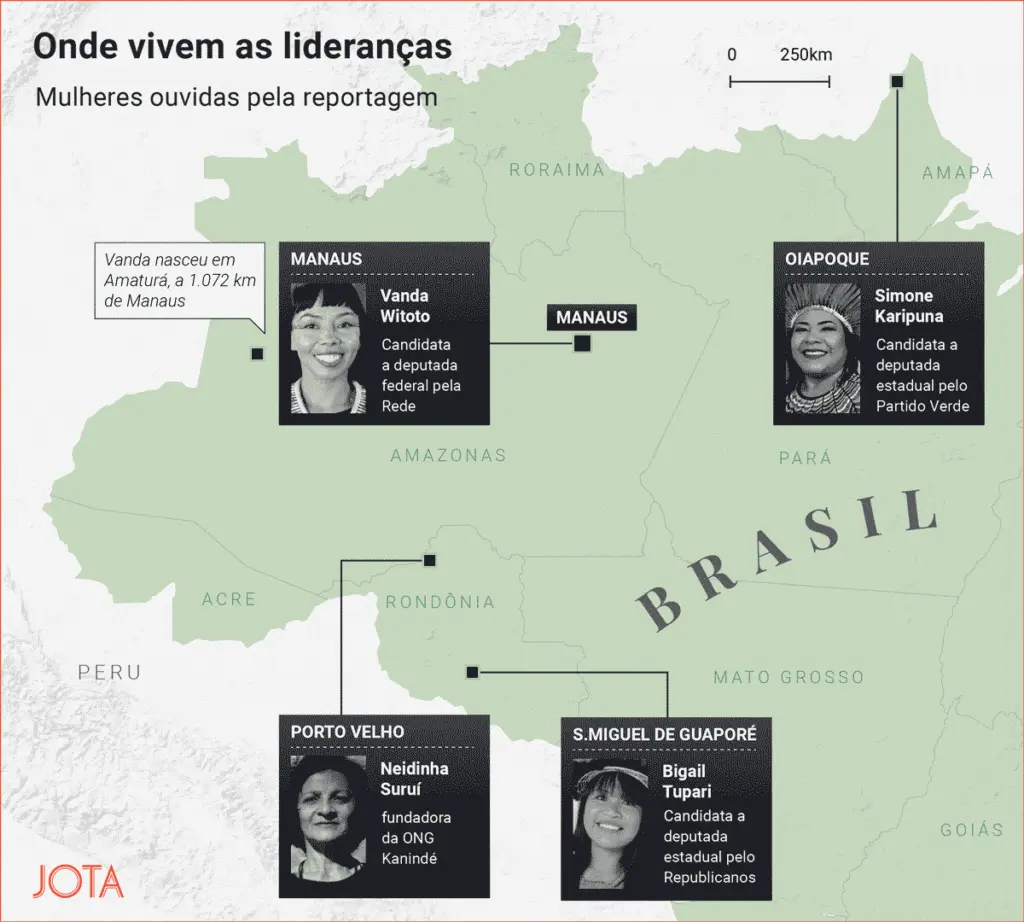

Também por não ver representatividade indígena na Assembleia Legislativa do Amapá que Simone Karipuna se lançou candidata neste ano. Ela é da terra indígena Juminã, no Oiapoque (AP). Ela é coordenadora executiva da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Amapá e norte do Pará (Apoianp). É assistente social e durante a pandemia promoveu com mais lideranças ações para seu território como montagem cestas básicas e kits de higiene.

“O que me motivou a me candidatar é a sensação de invisibilidade muito grande. Percebi que a gente precisava ter uma força politica na Assembleia que consiga dialogar com lideranças diferentes. Nós falamos nossa língua e eles na língua deles”, diz ao se referir aos políticos com mais poder aquisitivo que seu povo. “Eles não ligam e não têm interesse nenhum de reconhecer indígena como agente de construção.”

Candidaturas indígenas

O número de candidaturas indígenas femininas quase triplicou desde 2014, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Neste ano, foram registradas 85 candidaturas, se aproximando do número de 2018, quando 84 indígenas mulheres tentaram uma vaga nas eleições. Em 2014, eram 29. Dentre as 85 candidaturas, 5 foram indeferidas pelos tribunais regionais eleitorais e em outros 3 casos houve renúncia.

A eleição da primeira deputada federal indígena impulsionou esse movimento. As lideranças ouvidas por essa reportagem descrevem a eleição de Joenia Wapichana com a metáfora visual de uma ponta de lança que abriu o caminho para as outras.

Essas lideranças se organizam de diversas maneiras: em associações com fins comerciais, como as de apoio à produção artesanal de roupas ou cosméticos. Esses grupos além de fomentar o trabalho dessas mulheres e gerar renda, acabam por ser um espaço de articulação política já que naturalmente algumas delas se destacam na coordenação.

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) lançou nestas eleições uma campanha para fortalecer 30 candidaturas, sendo 16 de mulheres. A maior parte do grupo são representantes da Amazônia Legal.

Mas como será que funciona uma campanha indígena, sobretudo na região amazônica em que há tantas línguas faladas? Vanda Witoto explica que a estratégia dela é dialogar. “Nós vamos até os territórios [indígenas] e conversamos com as pessoas, vamos às feiras e conversamos. Mostramos nossas propostas”.

A reportagem ouviu diversos relatos sobre casos em que candidatos que elas descrevem como “políticos tradicionais”, aqueles que já elegeram muitas vezes, vão às aldeias e prometem telha, tijolo e gasolina. Todas as candidatas ouvidas pela reportagem criticaram a conduta e defendem que a conquista do voto com propostas consistentes e diálogo.

“Vamos focar em jovens, mulheres e idosos e fazer um bom trabalho, parente. Porque muitas vezes o cacique não tá nem aí para gente”, conversa ao telefone uma candidata com outra indígena de território distante.

Indígenas de povos diferentes se tratam uns aos outros pelo termo “parente”, mesmo não sendo da mesma família. É uma forma de eles se reconhecerem como indígenas em relação ao restante da sociedade.

Por essa proximidade de se reconhecer indígena, mesmo que sejam de povos diferentes, as lideranças acabam por conversar e articular políticas públicas locais. Algumas se filiam a partidos. Não à toa, parte das mulheres ouvidas nesta reportagem afirmam ter sido consultadas e cogitado se lançar candidatas às câmaras municipais em 2020.

Segurança e clima de tensão

Um dos principais desafios é a segurança física das candidatas indígenas. Elas relatam sentir apreensão em eventos de campanha. “Tínhamos uma visita a uma comunidade onde há muitos focos de tensão por posse de terra entre representantes do agronegócio e povos indígenas. Fomos seguidos por um carro desconhecido todo o caminho e ali havia a mensagem que não éramos bem-vindas”, conta uma candidata que pediu para não ser identificada. “Por sermos mulheres, estamos mais vulneráveis.”

Essa sensação de vulnerabilidade foi percebida não apenas entre as lideranças ouvidas pela reportagem, mas também entre as articuladoras que as acompanham. Em todas as conversas elas pediram para não serem identificadas para que não se sintam expostas e ainda mais vulneráveis. Até para que se sintam mais à vontade para apresentar essa situação de vulnerabilidade, as entrevistas desta reportagem foram feitas por duas jornalistas, uma delas indígena, inclusive.

As candidatas relatam também que o clima de tensão aumentou nos últimos quatro anos diante da postura do governo, que por vezes desestruturou órgãos de proteção dos povos originários.

Para evitar se colocar em situação de vulnerabilidade, as candidatas costumam agendar todos os compromissos de campanha com alguém daquela comunidade para que seja recebida por um conhecido. São os mobilizadores de campanha, pessoas que já conhecem a região e também tem o papel de divulgar as propostas das candidatas.

O machismo está por toda parte e, claro, também nos territórios indígenas. Por isso, boa parte da liderança feminina é buscada sem participação do cacique, que na maioria das vezes é um homem. Elas também reclamam de que homens contrários à sua liderança tentam descredibilizar em fóruns de debate, em comunidades, nos grupos de WhatsApp com demais indígenas.

Bigail Tupari (Republicanos), candidata a deputada estadual de Rondônia, teve que encarar a disputa de espaço político dominado por homens desde cedo. Ela é formada em administração de empresas e estuda engenharia agronômica.

“Eu sempre quebrei paradigmas”, diz Bigail. Ela também precisou deixar sua aldeia ainda criança para estudar na cidade. Voltou já adulta e conta que tinha esperanças de que a aldeia tivesse se estruturado naquele período. “Minha aldeia é uma das mais carentes que eu já visitei em Rondônia. Lá não tem escola, não tem farmácia, não tem aqueles banheiros e lavanderias”, comenta.

À época, seu povo tupari era liderado pelo cacique da etnia vizinha, os aruá. Mas ela discordava da administração e convocou sozinha uma reunião para eleger um novo líder de seu povo. Seu tio foi eleito. Mas ela precisou voltar para cidade para continuar os estudos e então se afastou da região por mais dez anos.

“Eu voltei para a comunidade para fazer uma revolução. Eu me deparei com algo que era uma escola, mas não tinha teto, não tinha nada. E disse: ‘eu vou chamar o tio para ele me fazer um levantamento sobre o que ele trouxe para cá nos últimos dez anos”, questionou, mas segundo a candidata, o tio não quis participar da cobrança da comunidade. “O senhor [tio] não precisa compactuar, nós vamos fazer uma reunião e vamos eleger um novo cacique, o senhor concordando ou não”, ela disse a ele na época.

Depois de 15 dias mais uma vez, Bigail movimentou a comunidade para cobrar por melhorias na aldeia e elegeu o irmão como cacique e a irmã como vice-cacique. Por duas vezes ela enfrentou a hierarquia pré-estabelecida para liderar um movimento por mudança.

Bigail diz que após o período que passou fora do território para estudar e trabalhar, algumas pessoas de sua comunidade se afastaram dela, o que tornou sua tentativa de liderança muito mais difícil.

“Quem muito te odeia, na verdade te admira. Eu precisei perder para ganhar o respeito. Hoje na minha comunidade ainda não tem nada desenvolvido, mas a gente deu início, que foi a mudança. Nós levamos para lá uma associação e por meio dela, ajudamos a enxergar meu irmão como cacique”, diz.

Financiamento de campanha

Há outro desafio na campanha: o acesso ao fundo eleitoral. Reportagem do JOTA mostra que as mulheres indígenas são as que mais ficaram sem qualquer financiamento para fazer campanha com recursos do Fundo Eleitoral. O dinheiro precisa ser distribuído pelos partidos às candidaturas, mas 29,6% das indígenas que concorrem à deputada federal não receberam nada.

Vanda que conta teve dificuldades de acesso ao recurso por causa de seu endereço. Como mora no Parque das Tribos, em Manaus, seu CEP é de um endereço rural e o banco demorou a liberar o dinheiro, o que atrasou suas viagens de campanhas a territórios indígenas do Amazonas.

Mobilizadoras locais

Uma forma de fortalecer candidaturas indígenas é articular lideranças mesmo sem buscar um mandato. É o caso de Ivaneide Bandeira Cardoso, a Neidinha Suruí. Ela nasceu no Acre na reserva Chico Mendes. Vivia com os pais em um seringal até 11 anos e também precisou ir para a cidade estudar. É formada em História e faz doutorado em Geografia. Embora não tenha nascido no povo Suruí, ela se casou com Almir Suruí, um líder daquele povo, e teve uma filha, Txai Suruí, que abriu com seu discurso a 26ª da Cúpula do Clima em Glasgow, na Escócia. Neidinha atua na defesa dos povos indígenas em Rondônia. É fundadora e coordenadora-geral da Kanindé, uma organização não governamental que atua em defesa do meio ambiente e dos povos originários.

Neidinha conta que quando criança lia revistas de faroeste e ficava indignada porque o indígena era sempre morto e seu assassino era colocado como o herói. “Aquilo para mim era errado. Quando saí [para estudar], eu saí disposta a lutar contra aquilo.” Ela trabalhou na Funai e foi a primeira mulher a trabalhar no levantamento de área de ocupação de povos isolados.

“Agora estou trabalhando para promover as candidaturas para estadual e federal. É super necessário ter indígenas na política para levar o que pensam, quais são nossas propostas. Eu acredito que a forma de os indígenas terem seus direitos respeitados é estando dentro do parlamento porque nós temos um parlamento hoje que é contra os direitos indígenas”, explica Neidinha.

Ancestralidade

Há ainda quem acredite que essa proeminência na política é ancestralidade. Algumas candidatas dizem que essa atuação é resultado de seus antepassados as guiando espiritualmente para melhorar as condições de vida da comunidade que residem e do país como um todo.

“Os ancestrais como minha avó me escolheram como uma ponta de lança para abrir este caminho, um caminho de volta, de conexão com a nossa história. Com a memória das nossas avós, dos nossos ancestrais. E são eles que tem me conduzido para essa caminhada, porque quando eu olho eu falando, eu não consigo me reconhecer ali.”

“É como se palavras de ancestralidade estão sendo colocadas sobre minha voz, sobre meu corpo para ser essa ponta de lança, essa flecha que atravessa outros corações, que fortalece outras pessoas, não só o meu povo. Não só a mim como uma mulher Witoto. É um momento tão potente, tão incrível, que eu não me reconheço às vezes quando eu ouço a minha própria voz, mas eu tenho a certeza e a confirmação através dos sonhos de que são vozes das nossas ancestrais. Certamente essa ancestralidade indígena tem nos conduzido”, conclui Vanda Witoto.

Créditos

Reportagem: Bruna Borges e Luciene Kaxinawa

Arte: Lucas Gomes

Coleta de dados para infografia: Felipe Amorim

Coordenação de projeto: Bruna Borges