/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F12%2F08%2Fadc376a4-1a98-4f18-bbcd-a56987279e59_jpg.jpg)

Komunitas adat nomaden di berbagai daerah sulit mendapatkan pengakuan atas hutan adat. Wilayah jelajah mereka yang luas tumpang tindih dengan kepentingan investasi.

Semangat mendorong pengakuan masyarakat mengelola hutan sulit diraih Orang Rimba. Komunitas nomaden itu berdaya jelajah luas, tetapi wilayah adat mereka ironisnya dikorbankan untuk kepentingan korporasi.

Terpal dan kulit kayu menjadi atap dan alas tidur keluarga Ngada (30) di bawah pepohonan kelapa sawit. Kala hujan deras turun, tampias airnya tak mampu dihalau. Apalagi jika angin berkelabatan, porak-porandalah tempat itu.

Saat hujan menerjang, Ngada berupaya melindungi kedua anaknya. Meringkuk bersama di atas susunan batang kayu.

Memang, sebatas itulah upaya yang bisa diberikan. Ia tak mampu menyediakan tempat berteduh yang lebih nyaman. Kehidupan yang sama bahkan telah dijalaninya sejak lahir. Hingga kini dewasa, ia tinggal dalam sudung.

Sudung merupakan tempat tinggal darurat dari atap terpal. Lantainya dijalin dari kulit-kulit kayu. Sudung tak memiliki dinding. Di masa lalu, sudung hanya dibangun saat komunitas menjalani tradisi melangun, meninggalkan tempat lama karena kedukaan.

Ngada masih ingat cerita sang ayah, Temenggung Minan, yang merupakan pimpinan rombongan di wilayah Pamenang, Merangin, Jambi. Para orangtua masih sempat merasakan nyamannya kehidupan dalam rimba. Membangun pondok kayu di bawah teduhan pohon-pohon rindang.

Sebagai organisasi jurnalisme nirlaba, kami mengandalkan dukungan Anda untuk mendanai liputan isu-isu yang kurang diberitakan di seluruh dunia. Berdonasi sesuai kemampuan Anda hari ini, jadilah Pulitzer Center Champion dan dapatkan manfaat eksklusif!

Ada satu masa ayahnya membawa seluruh anggota rombongan pindah ke wilayah itu. Mereka lalu membangun sudung di kebun sawit yang dikelola warga dusun. Ngada menjadi generasi baru yang tak pernah mencicipi hidup dalam rimba.

”Dari lahir sampai besar, (kehidupan kami) seperti inilah,” ujarnya, Jumat (24/11/2023).

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F12%2F08%2Fd768f659-6001-4d1a-8105-f746f3a78118_jpg.jpg)

Sang ayah, Minan, mengenang pembangunan besar-besaran berlangsung di wilayah itu pada 1990-an. Dalam sekejap wilayah itu berubah menjadi jalur lintas yang penuh dengan permukiman, jalan lintas, hamparan kebun dan pabrik.

Komunitas pedalaman Orang Rimba yang hidup menjelajah dilanda gegar. ”Kami dianggap seperti tidak ada. Tempat tinggal kami tiba-tiba jadi kebun orang,” ujarnya mengingat pengalaman pahit itu.

Di tengah perubahan, Orang Rimba yang hidupnya berkelana menjadi serba sulit. Tradisi mengumpul, berburu, dan meramu juga tak mudah dijalankan. Kerap mereka mengumpulkan buah-buahan di satu tempat, lalu diusir warga. Tak jarang pula diusir petugas kebun perusahaan. ”Dibilangnya kami mencuri,” ujarnya. Padahal, lanjut Minan, di situlah dulunya buah-buahan diwariskan dari zaman nenek moyang mereka.

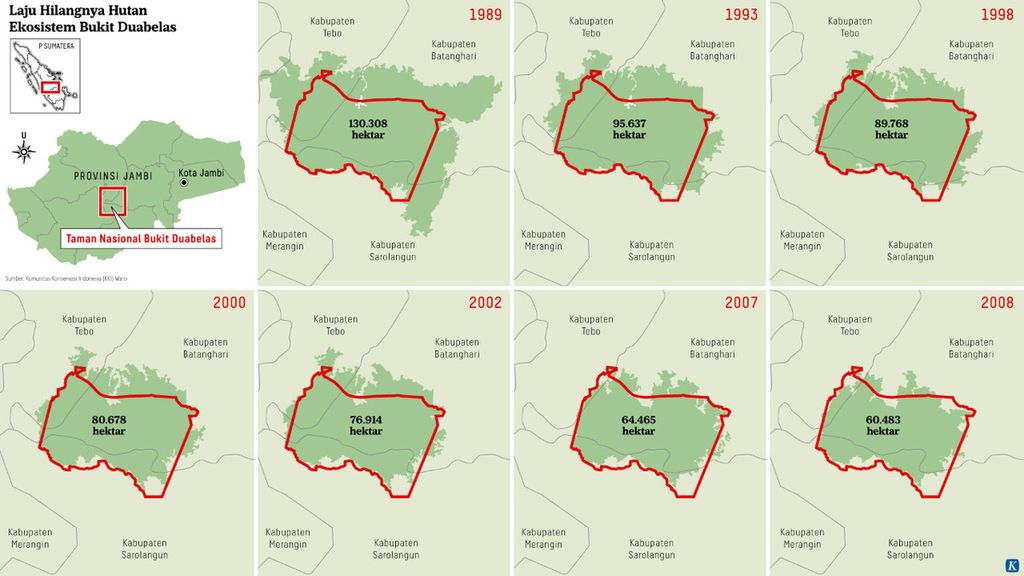

Berdasarkan data Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, terjadi perubahan sosial pada Orang Rimba yang membuat tercerai berainya komunitas itu. Dulu, sewaktu ekosistem hutan di Bukit Duabelas masih utuh, Orang Rimba berkumpul dalam kelompok-kelompok besar.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F12%2F08%2F01dc78f9-3b41-4092-b143-83a47438e794_jpg.jpg)

Wilayah jelajah mereka dibagi ke dalam 14 kelompok dengan pembagian ruang dan batas yang jelas. Batas-batas itu ada dalam seloka yang berbunyi ”Pangkal waris Tano Garo. Ujung Waris Tano Serenggam. Tano Berjenang Ayik Hitam.” Yang menggambarkan wilayah sebaran Orang Rimba mulai dari wilayah Tanah Garo di wilayah Tebo, Tanah Serenggam di wilayah Batanghari, dan Air Hitam di Kabupaten Sarolangun.

Data Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi menyebut ruang hidup Orang Rimba seluruhnya total 130.000 hektar. Dari luas itu, hanya sebagian wilayah berhasil dikukuhkan sebagai ruang hidup Orang Rimba, yakni Taman Nasional Bukit Duabelas seluas 60.000 hektar tahun 2000.

Bagaimana dengan nasib sebagian Orang Rimba di luar taman nasional?

Wilayah-wilayah tadi dibangun pesat 30 tahun terakhir. Di luar taman nasional, Orang Rimba kehilangan sumber pangan, sumber obat-obatan, air bersih, dan tempat-tempat ritual.

Mereka pun coba bertahan hidup secara darurat di tengah perkebunan hingga di tepi-tepi jalan trans. Jumlah warga mencapai 1.000 jiwa dalam kondisi ”menumpang” dan kerap terusir, termasuk kelompok Minan. Kehilangan sumber pangan kerap membuat Orang Rimba dijumpai menjadi pengemis di jalanan.

Sulit diraih

Pengakuan ruang hidup bagi Orang Rimba sulit diraih di saat negara sedang gencar-gencarnya mendorong pengakuan bagi masyarakat untuk mengelola hutan.

Penasihat Senior KKI Warsi Rudi Syaf mengatakan, Orang Rmba sebagai kaum nomaden berdaya jelajah luas. Kemampuan mereka andal menjaga alam dan menahan laju perubahan iklim.

Ironisnya, ruang jelajah yang luas terbentur kepentingan investasi. Tak hanya Orang Rimba, masalah serupa dialami komunitas-komunitas nomaden lainnya.

Kondisi nomaden menyulitkan penetapan masyarakat hukum adat (MHA). Sebab, penetapan MHA mensyaratkan adanya wilayah hukum adat. Di komunitas Orang Rimba, wilayah itu telah tumpang tindih dengan beragam konsensi korporasi.

Ia sebut ada delapan konsensi korporasi di atas wilayah adat Orang Rimba. Lahannya telah dikelola untuk monokultur karet, akasia, dan eukaliptus, serta hak guna usaha (HGU) sawit. ”Wilayah adat Orang Rimba terbentur pembangunan kebun, pabrik, jalan, dan permukiman plasma,” ujarnya. Mereka eksis, tetapi tidak diakui pemilik lahan. Wilayah adatnya malah diambil alih untuk investasi lain.

Antropolog dari Universitas Diponegoro, Adi Prasetijo, mengatakan, tersisa segelintir komunitas adat yang masih menjalani cara hidup berpindah. Wilayah adat mereka berbasis lanskap. Selain Orang Rimba, ada komunitas nomaden lainnya, antara lain suku Punan di Kalimantan, suku Masunae di Pulau Seram, suku Tobelo di Halmahera, dan suku Korowai di Papua.

”Suku-suku ini masih menjalani konsep berburu dan mengumpulkan hasil sehingga hidupnya berpindah. Mereka lebih banyak melihat sumber daya yang ada di atas tanah, seperti buah-buahan,” katanya.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F12%2F08%2Fe3ea482c-eb3f-4444-bb64-2bbc07af911f_jpg.jpg)

Prasetijo menyebut kondisi budaya mereka semakin terancam punah. Untuk menjalankan ritual adat, diperlukan ruang. Namun, pengakuan hutan adat menjadi tidak mudah pada komunitas yang berbasis lanskap ini.

Perlu penetapan batas wilayah lewat penanda budaya. Misalnya, apakah di wilayah itu ada kuburan nenek moyang atau tempat-tempat lainnya yang disakralkan.

Masih ada harapan komunitas untuk mengklaim wilayah adatnya. Namun, kata Prasetijo, perlu dukungan kuat dari pemerintah serta komitmen dari pemangku wilayah.